藏医药发展历史

藏医学与古印度吠陀医学、西方传统医学、中医学并称为世界四大传统医学。它是几千年来生活在青藏高原的藏族先民们在积累自身医疗经验的基础上,汲取欧亚诸多传统医学的精华,不断地予以补充、提高、创造而形成的一门独具特色的医药学体系。它以五源、三因、寒热学说为基础理论,包括生理学、病理学、解剖学、诊断学、治疗学、药物学和养生保健学等学科,其医典内容丰富、特点突出,强调整体观念与平衡协调,不仅是藏族文化的精华,也是中国和世界传统医学宝库中极其珍贵的文化遗产之一。

藏医学发展至今约有 3800 多年的历史,前后经历了萌芽、奠基、发展、争鸣、繁荣、振兴六个发展时期。

1.1 萌芽时期(远古到公元 6世纪)

从远古到公元6世纪是原始藏药和医疗经验积累的阶段,这段时期是藏医药学的萌芽时期。

穿颅手术

在青海炉霍墓穴(距今约 4000

多年前)中发现一中年男子的颅骨,颅骨上有手术修复和医治的伤痕,伤口边缘有骨芽长出的痕迹,说明手术后病人还存活了一段时间。这表明青藏高原居住的藏族先民,在那时已经掌握了一些医疗方法。

公元前 1900

年左右,以苯教为主的象雄文化和其它青藏高原不同地区文化已臻于成熟。藏医学界公认的第一位藏族医家杰普赤西用象雄文总结苯教医师经验,著成了《苯医四续之根本医典》、《解毒疗法》等藏医学的奠基医典。继后,木杂扎海、色妥介普等苯医学家在《苯医四续之根本医典》的基础上编著成另外三部苯医著作,统称为《苯医四续》。《苯医四续》文字虽已失传,但其中的医学内容作为藏民族土著医学口耳相传,为后代编写《四部医典》奠定了基础。

公元前 200

年左右,藏医对药和毒有了进一步的认识,据《五部遗教·大臣篇》记载,聂赤赞布执政时己有治疗中毒症的药物。公元3世纪,吐蕃王拉托托日年赞时期,东格托觉坚刻苦钻研终成一代名医,其子孙几十代皆为名医,藏医史中称“宇妥世家”

1.2 奠基时期 (公元 6 世纪~ 9 世纪中叶)

公元7世纪,松赞干布统一雪域高原,建立强大的吐蕃王朝,这时候,藏医对麻风等传染病有了较深刻的认识,拨眼等手术也达到了较高的水平。

病人隔离习规

据《藏医史》记载,第 30

代吐蕃王仲年狄不幸染有“萨端”病(麻风)。因为此病无法治愈,且会传染,为了避免传染,他的王妃自愿陪伴他生活在隔离的状态。藏族一直有着严格的疾病隔离习俗,在藏区家中若有人得了传染病,特别是麻风病,病人会主动离开家人及村寨,到无人的深山老林、僻地河沟或岩洞中居住,不接触任何人。其亲属会将病人所需的食物、生活用具及礼物等放在病人易发现处,让病人自取。平时家中有病人时,在家门口垒石堆或放红布,表示家中有病人,外人请莫入内,以免传染。

首例眼科手术

公元6世纪,30代藏王从阿夏(青海)地区聘请的医生用金针刀具做手术,治好了出生时即患先天翳症(白内障)的第31

代藏王达日年思的眼疾,治好先天翳症后的藏王达日年思第一眼看到的是达莫山上的一只盘羊,因而起名为达日年思(藏文音译,意思是“达日山上的盘羊”)。因这位名医原名已佚,故人们称之为阿夏曼巴。由此说明早在公元5世纪中叶,藏族医生就能医治先天性白内障,这在世界眼科史上为首创。

《月王药诊》问世

这一时期,出现了众多名医,藏医药得到空前发展,总结前人经验的医学典籍也纷纷面世。其中,《月王药诊》成书于公元8

世纪,是我国现存最早的藏医学古典名著之一。它对研究藏医药的起源、早期历史发展,以及与中医学、天竺医学的渊源关系有着极其重要的参考价值。

《四部医典》问世

这一时期最重要的成就是《四部医典》的问世。《四部医典》成书于公元8世纪,是由藏王赤松德赞时期九大名医中最著名的宇妥·元丹贡布所编著。宇妥·元丹贡布出生于医学世家,曾祖父是松赞干布的御医,祖父和父亲均为当时的名医,在良好的家庭教育环境下,宇妥·元丹贡布三岁学习藏文,五岁学习藏医,十岁时,由于同吐蕃名医辩论获胜而得到了藏王赞普梅阿迥的赏识,赦为王子赤松德赞的御医。宇妥·元丹贡布不仅是吐蕃时期杰出的医学家、藏族医学理论的奠基人,而且在世界医学史上也占有重要的地位。他在青藏高原本土医学理论的基础上结合实践经验,吸收和借鉴了中医学、阿拉伯医学及古印度医学的精华,经过

20

多年的努力,著成了举世闻名的藏医药学巨著《四部医典》。《四部医典》的问世,使藏医学开始有了真正的规范化标准,影响力遍及整个藏区乃至世界范围的藏医学界,延续至今。《四部医典》由四部分组成,分别称为《根本医典》、《论说医典》、《秘诀医典》和《后续医典》,每部分的侧重点不同,全书囊括了藏医学理论和实践的全部内容,从胚胎发育、分娩、生理、解剖、卫生保健等医学理论到临床实践、从病因、病理到诊断治疗、从药材到药物方剂、治疗原则、疾病分类等均有详细的记载,是藏医药的奠基之作。《四部医典》的诞生标志着藏医学从此走上了成熟发展的道路。

同时,宇妥·元丹贡布在现在的西藏林芝地区建立了第一所藏医学院,设立了拉然巴格西、措然巴格西、林赛格西、多然巴格西四个不同等级的格西学位,培养出300多名毕业生,开创了藏医学界机构性教育方式的先例。

1.3 发展时期 (公元 9 世纪中叶~ 14 世纪中叶)

公元9世纪中叶,吐蕃王朝解体。西藏出现了三四百年的王族割据局面。

这一时期著名医学家掘藏·扎巴恩协(1012-1090,僧名为喜热杰瓦)于公元1038年在桑耶寺柱下发现医学名著《四部医典》原本,使这部巨著重新问世,利民济世,功德无量。

公元 12 世纪,宇妥家族的第13代子孙宇妥·萨玛元丹贡布对《四部医典》进行了精心评注和修订,并结合《四部医典》成书后

300

多年里医药学发展对医典进行了系统的修订、整理和补充,并根据该书的内容,编撰了一套《四部医典》的诠释,使之更加完善,趋于基本定型。

公元

1270年,萨迦教主八思巴被元世祖册封为“大宝法王”萨迦王朝建立。在八思巴及其后历代萨迦班智达的领导下,萨迦王朝的经济文化呈现快速发展的局面,藏医学也蓬勃发展起来,各种医学著作层出不穷。同时,在萨迦王朝的八思巴年代,出现了不同的藏医学传承,其中的佼佼者是“章迪”藏医学传承,当时的传承人是章迪杰尼卡普,他建立了萨迦曼庄(医学院),培养了很多优秀的藏医药学家。

1.4 争鸣时期(14 世纪中叶~ 17 世纪中叶)

南北藏医学派的形成与融合

公元 14 世纪中叶到 17

世纪中叶,因为所处区域不同、医疗实践经验传承的不同,出现了不同的藏医药学术流派,这些学派中以强巴学派和苏喀巴学派的影响最大。

强巴学派主要活动于拉萨西北高寒干燥地区,故称为北方学派,其代表人物为南杰札桑(1394-1475)。北派对风湿病等常见疾病有丰富的治疗经验,擅长使用温热药物,方剂中药物成份较多,精于艾灸、放血等外治方法和风湿等寒性疾病的治疗。

苏喀巴学派主要活动于拉萨东南地区,被称为南方学派,其代表人物为苏喀·年尼多杰(1439-1476)。南派擅长使用清解药物,方剂中药物成份较少,精于草药的鉴别、应用和热性疾病的治疗。

藏医南、北两派及其支派虽然各有专著,但均奉《四部医典》为主要典籍,坚持《四部医典》的总纲和理论,利用各自的智慧予以校订,进行广泛的阐释。同时结合自己的具体特点,对独特的经验不断进行总结和整理。后期的藏医药学家对于南北派的学术经验是兼收并蓄的,如:南派苏喀·年尼多杰的孙子苏喀·洛追杰布也获得了北派的传承,在晚年对《四部医典》进行校勘订正,留下了《扎唐四部医典》的著名版本,这对西藏广大地区讲授《四部医典》起了巨大的推动作用,留下了无法估量的丰功伟绩。这些学派的发展和学术交流,对藏医学的理论和实践各方面都有所补充,极大丰富了《四部医典》的具体内容,也促进了藏医药学理论的充实和发展。

1.5 繁荣时期 (17 世纪中叶~ 20 世纪中叶)

成立藏医学校“曼巴扎仓”

17 世纪中叶到 20 世纪中叶是藏医药学的繁荣时期,主要成就体现于教育的发展和人才的培养。

第五世达赖喇嘛时期,第司·桑杰嘉措等学者重视培养医学人才,开始招收优秀青年喇嘛学习《四部医典》,培养了一批优秀的藏医学者。

藏语称医药学院为“曼巴扎仓”“曼巴”意为医生,“扎仓”是寺院中专门研究佛学学科的学院,“曼巴扎仓”也称“医明学院”。以寺院办学而论,较早成立的藏医学校是1643年五世达赖喇嘛在拉萨哲蚌寺西殿创办的“卓潘林”。“卓潘林”意为“利众洲”,是培养藏医人才的地方,也是寺院中最早的藏医学校。随后,五世达赖喇嘛又在日喀则建立仙医云集院,在药王山建立药王山医学利众院,培养了大批高级藏医人才,促进了藏医的繁荣与发展。塔尔寺的“曼巴扎仓”创建于

1711年,1757年正式取名为“塔尔寺医明利他摩尼昌盛洲”。拉卜楞寺的“曼巴扎仓”竣工于 1784

年,全名为“曼巴扎仓索日央盘琅”(意为医药学院医明利人洲)。在此期间,青海赛科寺(广惠寺)、夏琼寺、拉加寺、拉莫德钦寺、郭隆寺(佑宁寺)等寺院也先后建立了“曼巴扎仓”,藏医学教育得到了空前的发展。

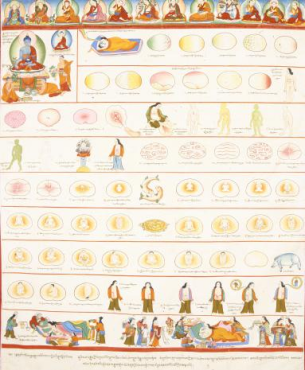

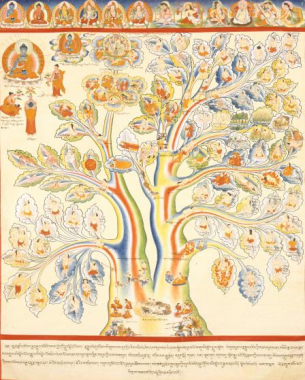

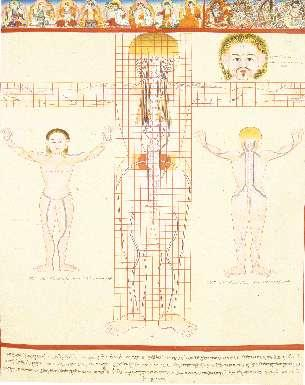

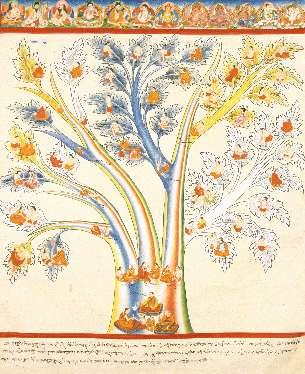

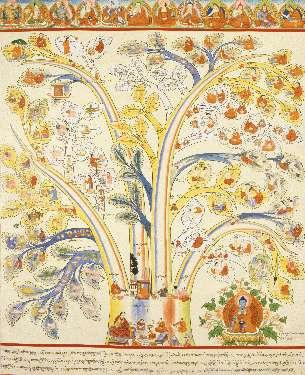

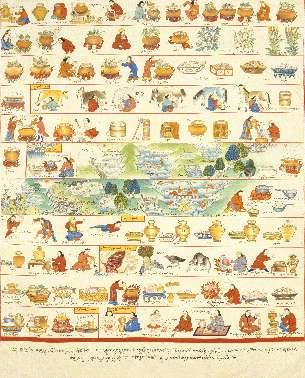

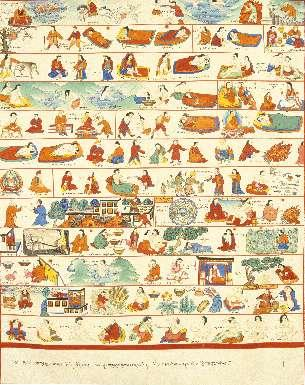

绘制《四部医典》曼唐

第司·桑杰嘉措于公元1653年出生在拉萨市北郊,是一位博学多才的藏医、政治家和学者。他在对《四部医典》不同注解版本医著进行研究的基础上,撰写了《四部医典蓝琉璃》,此书被认为是对《四部医典》的权威诠释。为了使藏医学得到更广泛的传播,桑杰嘉措主持了《四部医典系列曼唐》的绘制工作,在1704

年完成了 79 幅“曼唐”(注:“曼唐”是藏语音译,意为医学挂图。现在常说四部医典曼唐有80 幅,其中第 80

幅于1923年由第十三世达赖喇嘛的侍从医生钦绕诺布主持增绘)。《四部医典系列曼唐》是留存至今、藏族最系统、最全面、最详细的人体医学解剖图和医学教学挂图,每幅由几个至上百个小图所组成,共包括

6487

个小图案,把四部医典的全部内容用图像形式表现得淋漓尽致。这种表现形式在世界古代医学史上是前所未有的。桑杰嘉措还撰写了《起死回生宝剑方集》、《医学概论·仙人喜宴》等多本医学著作。

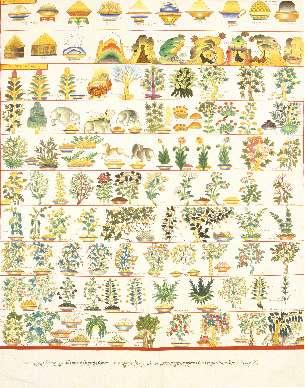

《晶珠本草》问世

著名藏药学家帝玛尔·丹增彭措,从八岁起便在众多的学者前听受、攻读医学著作和十明之学,学业优殊。他曾在色拉寺学习了五部大论等内容,并获得格西学位,在藏区名声渐隆,后人称他为格西帝玛尔·丹增彭措。之后他在西藏阿卡地方(今昌都贡觉县)境内创建帝玛寺,长期居住该地并著书立说,写就了佛学、声韵、工艺、历算等多种著作。丹增彭措通过对青海东部、南部,四川西部、西藏东部等地的大量实地调查研究,反复核实资料,结合历代藏医药中的记载进行考证,吸收了广大人民群众在日常生活实践中积累下来的经验,用

20 年左右的时间,于1735 年完成了藏医药学名著《晶珠本草》。

《晶珠本草》分上、下两部分,上部为歌诀之部,以颂体写成,对每种药的功效进行了概括论述;下部为解释部分,以记叙文写成,分别对搜集到的

2294种药材(其中包括藏区特产的许多名贵药物,如熊胆、麝香、鹿茸、虫草、雪莲、贝母、红花等)的性味、功能、用法、采集加工以至于每种植物、动物、矿物药的分类,形成特征、产地及生长环境等,都进行了详尽的记叙。《晶珠本草》在藏医学中的地位相当于中医学中《本草纲目》其收录的药材比《本草纲目》多

423 种。

1.6 振兴时期 (公元 20 世纪中叶以后)

1949 年以来,藏医药得到各级政府的高度重视。

1981年9月,在拉萨召开了中华医学会藏医学会成立大会暨第一届理论经验交流会,为继承发展藏医药起到了巨大的推动作用。

1987年1月国家教委正式批准依托青海民族学院建立青海藏医学院(二级学院)

1987年8月,西藏人民出版社出版发行了彩色汉藏对照《四部医典》唐卡挂图,为挽救这一祖国医学珍宝,做出了贡献。

1991年1月经青海省人民政府批准,藏医学院由原来的依托青海民族学院调整为依托青海医学院。

1991年 12月,在全国优秀医学历史成就展暨评选优秀医学工具书时,藏医《四部医典》唐卡挂图荣获金牌。

1992年9月青海藏医学院招收首届藏医学专业三年制专科生 30名。

1993年9月,《国家药物辞典》编委会、中央卫生部药物标准办公室及藏区代表相聚拉萨,召开中国藏药标准工作会议,总结了藏药厘定标准工作,对具有悠久历史、疗效显著的藏药用现代科学手段进行了论证。

1995年8月青海藏医学院招收首届藏医学专业五年制本科生 30名。

1998年11月,第一届国际藏医药学术研讨会在美国华盛顿召开。

1999 年10 月青海金诃藏医药集团成立,青海藏医学院为组建单位之一。

2000 年8月青海藏医学院获得民族医学(藏医学)硕士学位授予权。

2001年3月青海藏医学院首次聘任强巴赤列(西藏)、措如次郎(西藏)、蔡景峰(北京 )、图布登(甘肃】等 18

位名誉教授或客座教授。

2001 年12

月西藏藏医学院、青海藏医学院牵头编写的首部《全国藏医专业本科教学大纲》获得国家级教学成果二等奖。

2003

年11月,第二届国际藏医药学术研讨会在美国华盛顿召开,此次会议对促进藏医药文化的传播、推动传统藏医药进入

国际主流医疗领域发挥了重要的作用。2006年5月20日,藏医药经国务院批准被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。同年,世界上唯一以展示藏医药文化为内容的大型综合性博物馆一中国藏文化博物院在青海西宁建成。

2006 年6月,青海大学藏医学院获得藏医药学博士学位授予权。

2007 年,全国的藏药企业已有百家以上,其中西藏有 40余家,青海有 20 余家,四川、云南等地也有少量的分布。藏药产值达

6.6 亿元,每年以 30%的速度增长。

2007年7月青海大学藏医学院与美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)公共卫生学院之间签订(第一轮)学术交流、人才培养、科学研究等方面的合作备忘录

2008年8月11日,奇正藏药成为全国首家获牌上市的藏医药企业。

2009 年1月7日,西藏宣布耗资5亿元扶植藏药材等优势产业的发展。

2009年6月19日,西藏强巴赤列荣获首届“国医大师”称号。2009年8月8日至10日,在青海省西宁市召开了第二次国际性藏医药学术会议,会议内容以藏医药学“继承、创新、发展”为主题,从基础理论、医史文献、临床实践、药物研究、公共卫生等方面进行了交流。除国内专家以外,还邀请了美国、英国、法国、德国、丹麦、日本、俄罗斯、瑞士、印度、新加坡、奥地利、意大利、以色列、泰国、蒙古国等国家著名的专家学者参加会议。

2009 年9月青海大学藏医学院牵头编写的藏医药学本科教

育规划系列教材(37 种)获得国家级教学成果二等奖。2009年9月,第七届国际亚洲传统医学大会在不丹召开。2009

年11月,青海大学藏医学院获批国家级特色专业藏医学建设点、国家级藏医药学实验教学示范中心、青海省藏医药领域人才“小高地”建设单位。

2010年7月获批国家级藏医药学教学团队:首名藏医学博士华欠桑多毕业,成为青海省本土培养的第一位博士。

2010年

10月,青海大学藏医学院“创新藏区藏医药人才培养模式”获批为国家教育体制改革试点项目,成为我省普通高校唯一国字号教改试点项目。

2011年1月,西藏宣布继续每年安排1000万元专项资金支持藏医药事业。

2012年3月29日,青海大学与青海金诃藏医药集团签订战略合作协议,实现资源共用共享,促进藏医药人才培养,共同推进藏医药事业发展。

2012年6月青海大学藏医学院培养的美国象雄国际学院首届短期欧美留学生班(12 人)顺利毕业。

2012年6月,国家科技支撑计划项目“藏医药现代化发展关键技术研究”通过科技部组织的专家组验收。

2012年12月,我国迄今规模最大的藏医药文献编纂工程《藏医药大典》出版。

2013年7月藏医药教学科研综合大楼在青海大学举行奠基仪式。

2013年9月9日,第八届国际亚洲传统医学大会在韩国召开。

2013 年 10月 21

日,由中国产学研合作促进会、中国藏医药协会、中国虫草素产学研合作战略联盟联合主办的中国首届藏医药健康文化节在北京启幕,揭开了中国藏医药健康文化传播的新华章。

2013 年10月 30日,金诃藏药股份有限公司董事长艾措干荣获 2013

年度何梁何利基金科学与技术大奖,这是藏医药学科技工作者首次荣获该奖,填补了该研究领域的空白。

2014

年7月青海大学藏医学院在美国弗吉尼亚大学开设藏医药学选修课程,对促进藏医药学国际交流起到了积极作用。

2014年7月16日,藏医药浴疗法、藏医放血疗法收录到国家第四批非物质文化遗产目录中。

2014 年7月 21 日,西藏占堆获得第二届“国医大师”荣誉称号。

2014 年12月藏医学专业接受青海省教育厅首次委托第三方进行的专业评估,获得优秀评价。

2015 年9月29

日,在拉萨召开了中国民族医药学会藏医药分会成立大会,为挖掘藏医药瑰宝,传承藏医药文化,交流藏医药同各民族医药的经验,推进藏医药事业的繁荣发展做出了巨大的贡献。

2015 年11月4日,国内首部藏医养生保健主题系列书籍《藏医养生保健学》出版。

2016年5月在青海大学藏医学院与加州大学洛杉矶分校公共卫生学院之间8年学术交流合作基础上,签订青海大学与加州大学洛杉矶分校校际间合作框架协议。

2016年5月,金诃藏药股份有限公司获得直销牌照进军大健康领域,成为首家获得直销牌照的藏医药企业,填补了在该领域的空白。

2016 年9月根据青编办事发[2016]20

号批复精神,青海大学医学院藏医学系更名为青海大学藏医学院,隶属关系由青海大学医学院调整为青海大学管理。

2016年9月青海大学藏医学院首次招收藏医学硕士研究生学历教育留学生4名。

2016年 10月青海大学藏医学院藏医药教学科研综合大楼正式交付使用,学院从医学院整体搬迁至青海大学本部。

2017年5月27日,金诃藏药股份有限公司董事长艾措干荣获“全国创新争先奖”。全国创新争先奖是继国家自然科学奖,国家技术发明奖、国家科学技术进步奖之后,国家批准设立的又一重大科技奖项,是仅次于国家最高科技奖的科技人才大奖。

2017年6月29日,青海省藏医院知名藏医专家阿克尼玛被国家人力资源和社会保障部、国家卫生和计划生育委员会、国家中医药管理局授予“国医大师”荣誉称号,这既是对尼玛教授60

年如一日执着于藏医药事业的充分肯定,也是藏医药影响力日益增强的重要体现。

2017年7月李先加教授入选国家“万人计划”教学名师,实现了青海省国家级教学名师零的突破。9月,青海省委书记王国生同志看望慰问国家“万人计划”教学名师李先加教授,并提出建设藏医药世界一流学科要求。

2017年7月1日,《中华人民共和国中医药法》正式实施,法规明确指出中医药,是指包含汉族及少数民族医药在内的我国各民族医药的统称。这是第一次从法律层面明确了中医药的重要地位、发展方针和扶持措施,为中医药事业发展提供了法律保障。2017年8月17日,第九届国际亚洲传统医学会议在德国召开。

2017年 10月 6-7日,世界中医药学会联合会藏医药专业委员会于美国哈佛大学医学院 Joceph B.Martin

会议中心召开学术年会暨藏医心身医学学术研讨会。

2018年11 月28 日,中国“藏医药浴法”被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

至此,藏医药在我国进入了一个全面振兴的发展高潮,世界各地很多国家也都陆续建立了专门的藏医药实验室、藏医诊所及藏医协会。藏医药的发展进入了一个全新的繁荣时期。

藏药材资源

举世无双、雄伟壮观的青藏高原,素有“世界屋脊”之称。北起民仑山,南至喜马拉雅山,西自喀喇民仑山,东抵横断山脉,幅员辽阔,地势高亢。面积约占全国总面积的四分之一,平均海拔超过4000米。这片高原上,有着独特的自然条件,复杂的地理地貌成因,丰富的自然资源,包括极为丰富的药材资源,有不少地域主产品种和特有品种,且具有生理、生态方面的特异性。

3.1药材资源丰富,地域主产品种、特有品种多

根据调查统计,入藏药的植物共有 191科682 属 2085 种。其中菌类 14科35属 50 种;地衣类4科4属6种;苔藓类5科5

属5 种;蕨类 30科55属118种;裸子植物5科12属47种3 变种;被子植物 131科 581 属 1895种 141 变种。此外,尚有动物药

57 科 111属 159

种;矿物药50余种。其中多为青藏高原主产品种或特有品种。如:绿绒蒿、獐牙菜、虎耳草、翼首草、独一味、扭连钱、山莨菪、马尿泡等,这些药物均为藏医所常用。此外,还有一部分药物只分布在高原海拔4000米以上,如雪莲花、红景天、紫苞风毛菊、榜嘎、乌奴龙胆、短管兔耳草、箭药兔耳草等,这些药物早在公元7世纪的《月王药珍》中就有记载,沿用至今仍是藏医常用的珍贵药物。

3.2

具有生理、生态方面的特异性藏药入药的植物种类很多,集中分布于海拔3800米以上,主要为高寒草甸植被、高山垫状植被、高山流石滩稀疏植被三种类型。

这些植物长期在寒酷、热量低下的生态环境中生存,细胞中含有较高的糖类、果胶物质、半纤维素,具有耐冰冻的特性。在夜间冰霜冷冻或积雪覆盖时,植物冻得硬而脆或萎蔫,但经过阳光的照射解冻之后,它们立即恢复活力。体现出极强的抗寒、

抗早性,这是高原植物的第一个特点。

第二个特点,光合作用强,有效物质积累高。由于高原辐射特别强烈,蓝紫光与紫外线很丰富,空气清澄,尘埃特少,水汽量低,有利于光的通过,在不同酶的作用下,光合作用的有效物质积累高。如,据有关研究部门科学测定表明:红景天含有红景天天昔及其苷元酪醇,还含有脂肪、甾醇性化合物、黄酮、有机酸、蛋白质和水溶性挥发油等,具有利肺、滋补元气、抗疲劳、促进造血、抗缺氧等作用,既可用于运动医疗保健,也可用于高原反应等症:高原沙棘含14种维生素、22

种氨基酸、30

种酚和黄酮类,具有抗疲劳、抗缺氧、强心肌、扩张血管、降低胆因醇、消除自由基及抑制癌细胞等作用,较之低地的沙棘更佳。

3.3

矿物药和动物药使用广泛在藏药的临床应用中,矿物药和动物药几乎占了用药总数的一半以上,这在其他传统药学中是很少见的,这与青藏高原的自然环境及其所形成的民族风俗习惯有密切的关系。

[附]:《品珠本草》十三种药物分类及常用藏药材

(一)珍宝类药物:分上品珍宝药物和普通珍宝药物两类。上品珍宝药物只有舍利一味。普通珍宝药物又分为不溶性珍宝药物和可溶性珍宝药物。不溶性珍宝药物有:金刚石、玉石、蓝宝石、红宝石、水胆玛瑙、火晶、青金石、珊瑚、琥珀、珍珠等

42 种,可溶性珍宝药物有金、银、水银、红铜、铁、响铜、青铜、铅、锡、锌等 22 种。

(二)石类药物:分可熔性石类药物和不熔性石类药物两类,可熔性石类药物有磁石、金矿石、银矿石、铁矿石、红铜矿石、黄铜矿石、锡矿石、自然铜、朱砂灰、硫磺石等14

种。不熔性石类药物有赤石脂、钟乳石、白长石、紫长石、寒水石、电气石、金精石、雄黄、雌黄、石墨、花岗石等

48种。

(三)土类药物:分天然土类药物和炮制土类药物两类。天然土类药物有海金砂、黄丹、洞土、药土、观音土等

14种。炮制土类药物有硫磺、新砖瓦汁、新砖瓦坯。

(四)汁液精华类药物:有冰片、豆、丁香、白豆蔻、草果、竹黄、红花、牛黄、香、熊胆、腹中宝、岩精。

(五)树类药物:分果实、树花、树叶、树干、树枝、树皮、树脂七类。果实类药物有诃子、毛诃子、余甘子、广酸子、木腰子、木肝子、芒果核、大托叶云实、酸藤果、马钱子、巴豆、葡萄等

50

种。树花类药物有木棉花、烈香杜鹃、银露梅、杜鹃花、小檗花。树叶类药物有槟榔叶、刺柏叶、烈香杜鹃叶、怪柳叶、绣线菊叶。树干类药物有白檀、红檀、沉香、锦鸡儿、降真香、油松。树枝类药物有桂枝、小米辣、穆秤马兜铃、山豆蔓、宽筋藤、悬钩子、苍耳子、铁线莲、锦鸡儿根、茜草。树皮类药物有肉桂、秦皮、小檗皮、榆皮、山杨皮、柳树皮、白杨皮、高山柳皮。树脂类药物有阿魏、竹沥、乳香、安息香、松香、松脂、柏脂、杏脂、紫草茸、紫胶、青㭎脂、杉脂。

(六)湿生草类药物:有獐牙菜、虎耳草、藏木香、广木香、刀豆、干姜、天仙子、佛手参、盘龙参、烧独活、天冬、黄精、紫茉莉、蒺藜、冬葵等

74 种。

(七)早生草类药物:分根类、叶类、花类、果实类、茎叶花果同采类、根叶花果全草类六类。根类药物有藏黄连、船形乌头、黑乌头、赤乌头、无毒黄乌头、狼毒草、一把香、红景天、蕨麻等

20 种。叶类药物有金腰子、木赋、细果角茴香、望红花、龙须根、雪莲花等 17

种。花类药物有绿绒蒿、紫菀、灰木紫菀、鞑箭菊、刺绿绒蒿、乌奴龙胆、龙胆花、莲藕、唐古特金莲花等24种。果实类药物有波梭瓜子、丝瓜子、止泻木子、箭头唐松草,蛇床子、藏茴香、葫芦巴子、芥菜子、芝麻等

19 种。茎叶花果同采类药物有甘青青兰、异叶春兰、贝母、银端、车前草、瓦松等 34

种。根叶花果全草类药物有翼首草、美丽风毛菊、独一味,百合、肉果草、黄花绿绒蒿、草莓、甘松、小叶莲、大蒜、大葱、黄花葱、黄连、雪莲花、山豆等

37 种。

(八)盐碱类药物:分天然盐碱类和加工盐碱类两类。天然盐碱类药物有光明盐、白秋石、黑盐、海盐、硼砂、大青盐、皮硝、芒硝、天然碱、白矾、黑矾、黄矾、胆矾、碱土等

22 种。加工盐碱类药物有火硝、角盐、灰盐(胡盐)、银朱盐。

(九)动物类药物:分角、眼、舌、齿、喉头、心、肺、肝、胆、脾、肾、胃、肠、生殖器、骨、骨髓、脑、脂、血、肉、皮、毛、翎毛、爪蹄、粪、小便、奶和乳酪及酥油、昆虫和头及蛋、肠胃糜等

29 类。角类药物有犀角、鹿茸、鹿牛灰、野牦牛角、藏羚羊、山羊角、黄羊角、羚牛角、公绵羊角、盘羊角、水牛角等 18

种。眼类药物有绵羊眼珠、秃鹫眼珠、鱼目、鼠目。舌类药物有狼舌狗舌、猪舌、白狗舌、驴舌、公牦牛舌。齿类药物有大象犬齿、野猪犬齿、狗犬齿、水獭犬齿、熊犬齿、豹犬齿、虎犬齿、龙犬齿早獭犬齿。喉头类药物有秃鹫喉、胡兀鹰喉、鸬鹚喉、野牛喉、公牦牛喉、马喉、野驴喉、藏羚羊喉等

15种。心类药物有鹦鹉心牦牛心、野牛心、野兔心、秃鹫心、猕猴心、早獭心、山羊心、狐狸心、马心、乌龟心。肺类药物有狐肺、燕肺、狍肺、山羊羔肺、山羊肺、盘羊肺。肝类药物有刺猬肝、黑青蛙肝、山羊肝、水獭肝、绵羊肝、早獭肝。胆类药物有黑熊胆、棕熊胆、象胆、刺猬胆、赤麻鸭胆、公牦牛胆、公野牛胆、红毛白点公鸡胆、石龙子胆、黑青蛙胆等

23

种。脾类药物有黄牛脾、马脾、山羊脾、黄色黄牛脾。肾类药物有黄牛肾、马肾、绵羊羔肾等多种动物肾。胃类药物有狼胃、秃鹫胃、胡兀鹰胃、食肉兽类胃。肠类药物有猞猁肠、人胎盘、马胎盘、绵羊胎盘、猫肛门。生殖器类药物有种畜睾丸、豹睾丸、白狗阳物、未配种的壮年狗的睾丸阴茎、人尾椎、水獭尾、猫尾、壮年母畜水门、母狗水门。骨类药物有人的鲜骨灰、雷击骨、龙骨、豹骨、绵羊骨、绵羊额骨、香鼬胛骨香鼬趾骨、山羊骨、狐狸鼻梁骨、猕猴骨、鱼骨、水獭骨等

36

种。骨髓类药物有野牛骨髓、猪股骨髓、奇蹄动物股骨髓等各种动物股骨髓。脑类药物有刺猬脑、狗惠脑、黑熊脑、麻雀脑、狐狸脑、鱼脑等各种禽兽脑。脂类药物有鹿脂、蛇脂、羚羊脂、猪油、山羊油、马脂、驴脂、早獭油、獾猪油、马脂、驴脂、骡脂、野驴脂。

血类药物有猪血、黄牛血、黄色母黄牛血、公牦牛腔血、公野牛腔血、公犏牛腔血、公驴尾血、白色公山羊血、黄色公狗鼻血、黑猪鼻血、黑山羊脖颈血、鹿血、雄鸡鸡冠血、妇女经血等

29

种。肉类药物有狮子肉、虎肉、豹肉、黑熊肉、野山羊肉、野猪肉、狍肉、竹虎肉、猞猁肉、原羚肉、大象肉、草豹肉、秃鹫肉、戴胜鸟肉、大嘴乌鸦肉、淒鸦肉、金蛇肉、金钱白花蛇肉、翠青蛇肉等92种。皮类药物有象皮、犀牛皮、蛇皮、猫皮、鼠皮、山羊皮、旧皮袋、捆经皮绳、羊信鞋底皮、痘痂。毛类药物有:人发炭、女人头顶发、人腋毛、活虎胡须、虎毛、豹毛、猞猁毛、狼毛等

30种。毛类药物有孔雀尾、刺猬刺毛、鸬鹚尾、胡兀鹰翎毛、戴胜鸟毛、鸦毛、大嘴乌鸦等

14种。爪蹄类药物有鳄鱼爪子、二岁母驴蹄、马蹄、大鹏爪、驴蹄、白马蹄、公鸡后趾。乳酪酥油类药物有黄牛奶、牦牛奶、牛奶、水牛奶、骆驼奶、绵羊奶、山羊奶、马奶、驴奶、象奶、人奶、黄牛酥油等

29 种。昆虫头蛋类药物有活水、花甲虫、粉蝶蛹、螃蟹、蜗牛、鱼头、野鸡头、鸽子头、麻雀头、青蛙卵等 26

种。肠胃糜类药物有鹿肠胃糜、象肠胃糜、山羊肠胃糜、绵羊肠胃糜等各种肠胃糜。粪类药物有三胎粪、三尸类、胡兀鹰类、秃鹫粪、猪粪、马粪、黑驴粪、狐粪、麻雀粪等

41 种。小便类药物有八岁童便、人的热尿、人的冷尿、人的中层尿、猕猴尿、秃鹫尿、红色黄牛尿、公山羊尿、公驴尿、公狗尿、猴子尿、狐尿等

17 种。(十)作物类药物:分芒类作物类药物、英类作物类药物、根茎类药物、酒和糟渣类药物四类。芒类作物类药物有稻米、栗米、野谷、白青稞、野燕麦、蓝青稞、黑青稞、竹实、小麦、麦粉等

19种。英类作物类药物有蚕豆、豌豆、豆花、扁豆、白扁豆、尼泊尔豌豆、芝麻、白芥子、胡麻等 13

种。根茎类药物有蔓菁、蔓菁子、萝卜、萝卜子。酒和糟渣类药物有酒曲、酒、麦酒、萝卜汁、萝卜炭、植物油、油渣。

(十一)水类药物:分饮用水、药用水、浴用温泉水三类。饮用水有雨水、雪水、河水、泉水、井水、碱水、草木水。药用水有治隆病药泉水、治赤巴病药泉水、治培根病药泉水、治血病

药泉水、治黄水病泉水。浴用温泉水有石炭寒水石温泉水、石硫磺温泉水、石炭岩精温泉水、石炭(寒水石硫磺岩精)三合温泉水、石炭(寒水石硫磺岩精雄黄)四合温泉水。

(十二)火类药物:分火成药和医疗器械火灸之火两类。火成药物有京墨、锅底黑、百草霜、烟墨、灶心焦土块等。医学器械火灸之火有金银铜铁诸针针灸放血之火、石角竹木等灼烧之火、火晶等的珍宝火、蒙法火灸和汉藏艾灸之火、火罐之火、暖熨热罨之火。

(十三)炮制类药物:分火炮灰炭类药物、水熬膏汁类药物、药引三类。火炮灰炭类药物有金银铜铁灰、寒水石丹药、野猪类炭(黑冰片)、草乌炭等。水熬膏汁类药物有草药岩精膏、胆汁红花膏、三种贯众蔓菁膏、沙棘膏、五根膏、红黄色黄牛犊尿水膏等。药引有蔗糖、蜂蜜、胶糊。

炮制工艺

藏药十分讲究药物的炮制,根据临床治疗配置需求,对药物进行各种加工炮制,其目的是为了去除杂质和非药物的部分,消除或降低药物的毒性,增强、缓和或改变药物的药性,便于提取有效成分,充分发挥药材的药效。在藏药的生产过程中,炮制工艺占有重要的地位。藏药药材有没有经过传统而独特的炮制工艺技术进行加工,是衡量藏药产品是否正宗、合格规范的重要标准。

4.1 藏药材常用炮制方法

藏药材常用的炮制方法有三种:4.1.1 火制法:有煅、炙、熬三法

(1)煅:如海螺直接置于火上煅烧,或将大蒜放入罐中,口封好,放在明火上间接煅烧。

(2)炙:如热炼过的寒水石加等量的藏北方块自然盐拌炒后,再倒入青稞酒加盖闷泡过夜,取出晒干备用。

(3)熬:如甘草等植物药切碎,放入锅中煎熬,提取三次汁后,再过滤药液放回锅中,不时搅拌,熬至药液粘性较大为止。

水制法:有洗、淘、泡三法

(1)洗:即洗净药物所含的杂质。

(2)淘:即将药物进行反复淘洗,待药材沉淀后,将上浮和下沉的杂质去除,再将药材清洗、晒干备用。

(3)泡:如将铁等物质与诃子一起,泡拌一定时间待其溶化后,晒干备用。

水火合制法:有淬、煮、蒸三法

(1)淬:如将寒水石块放在高温中灼烧,然后放入牛奶中淬火,成为完全溶化的白色药泥,晒干后备用。

(2)煮 如将马钱子去毛,放入牛奶中煮后洗净,晒干备用。

(3)蒸:如将不用去毒处理的肉类药物蒸熟后晾干备用。

严谨复杂的炮制工序

历代藏医药专家在研究各种名贵藏药的炮制工艺的过程中,常常将以上炮制方法联合运用,逐渐形成了十分严谨而复杂细致的工序。例如:金、银、珊瑚、九眼石、松石、珍珠、玛瑙等入药前要必须逐一进行炮制解毒(每种药材去毒方式不一样),包括祛毒、炼纯、煅净、炒等多种方式。其目的就是消除或降低药物的毒性,并适当改变药物的性能,增加和提高药效。《四部医典》后续部中记载:"金银铜铁接成蜂翅状,切成碎片放置器皿内,注入水银硼砂和硫磺,严封容器用火煅成粉”,还提到除锈、加味、外部防护、提高功效等?种抑制副作用的方法。鉴于此类金属药材如果盲目配方会产生毒性,甚至伤及生命,因此,《四部医典》中形象地比喻成"盲目配方犹如劣器盛狮奶,器皿破裂奶撒地”。有些药物从配料、炮制到成品需要耗时几个月,在炮制加工过程中,炮制液的比例、火候等稍有差错,药物就会发生反作用或降低药效。独特的炮制方法赋予了藏药奇特的疗效和意想不到的威力。

神奇的“水银洗炼法”

在藏药珍宝类药品中最复杂的制作工序非“水银洗炼法”莫属,"水银洗炼法”是把8种可溶性和不可溶性矿物药材(包括水银和金)、以及

200 多种植物药材经过2个多月和 100

多道的特殊工序加工后,炮制成一种无毒而具有奇特疗效的灰色粉末状成品,其成品被称之为藏药宝中之宝一“佐太”,全名为“欧曲佐珠钦莫”,有“甘露精王”之美誉。

"佐太”是珍宝类药物中的极品,在配药过程中将“佐太”与其他药物进行合理调配,不仅可以延长药物的有效期,而且能明显提高药物疗效,发挥“点石成金”般的作用。"佐太”是"仁青常觉”、“仁青芒觉”、“七十味珍珠丸”、"坐珠达西”等珍宝药物配方中不可缺少的主要成份,如果缺少“佐太”,即便手中有千味良药,也无法配制出上述名贵的药品。